これは2021年7月の投稿です。サイト再構築のため、一時的にカヤックのページを移したのですが、現在はこちらに戻っています。下記URLは現在使われていません。

Kayakのページは、このサイト外の特設ページ https://kayak.cetusk.com/に移動しました。

よろしくお願いします。

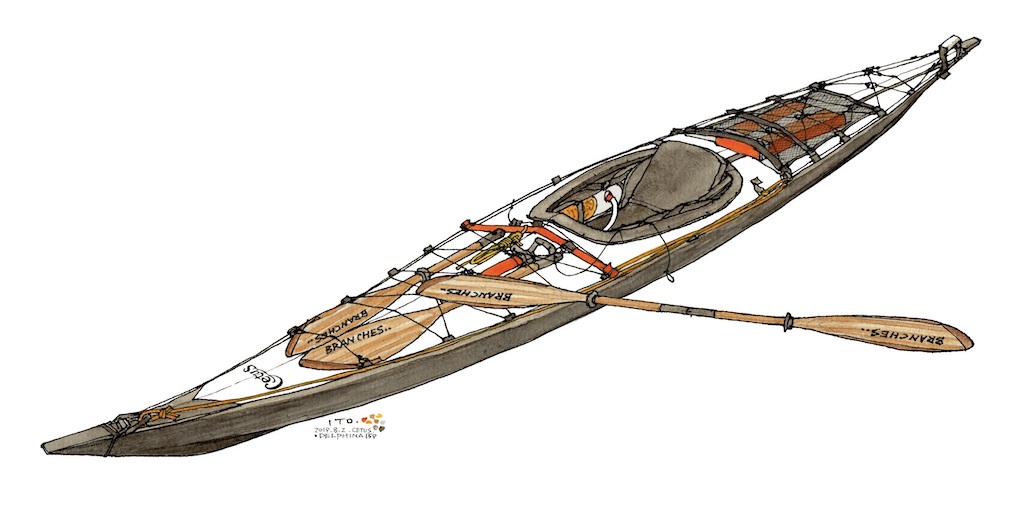

Kayak

Kayakこれは2021年7月の投稿です。サイト再構築のため、一時的にカヤックのページを移したのですが、現在はこちらに戻っています。下記URLは現在使われていません。

Kayakのページは、このサイト外の特設ページ https://kayak.cetusk.com/に移動しました。

よろしくお願いします。