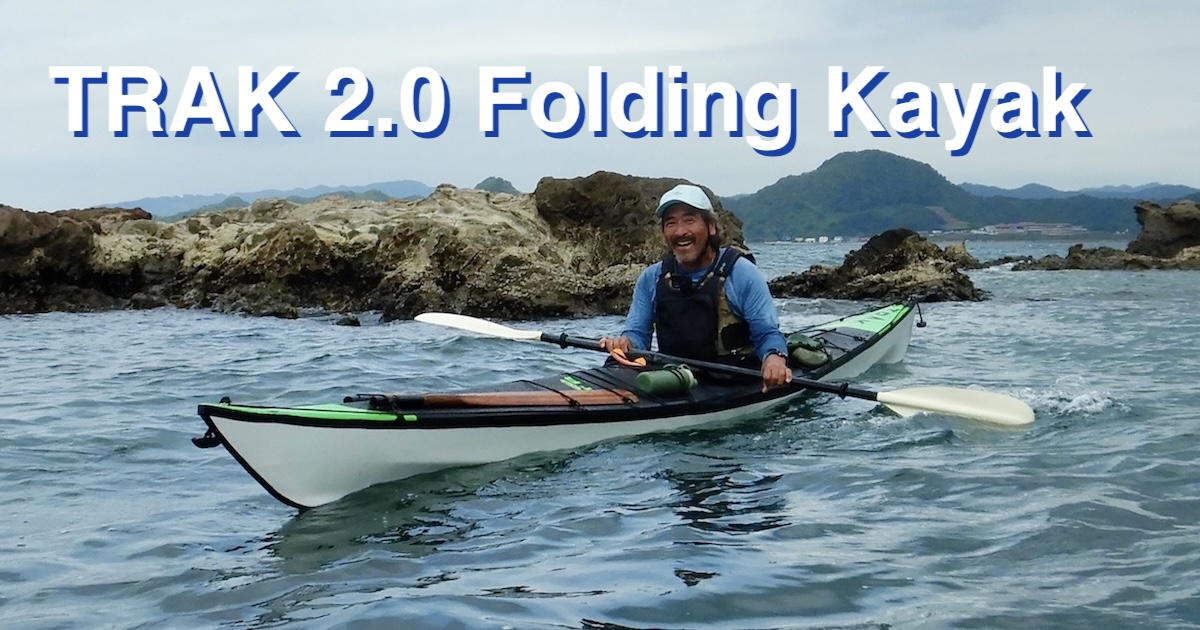

最近TRAK 2.0というフォールディングカヤックが妙に気になっていたのですが、運よく試乗する機会を得ました。

試乗艇はまだ借りているので、まだ色々とこのカヤックについては検証と研究している最中です。

今回は初回の報告なので、このカヤックについての詳しい説明はあまりせず、純粋に感じた初期の使い心地を中心に話を進めます。

TRAK 2.0の試乗に至った経緯

TRAK Kayaksは、以前当店が専門的に扱っていたFeathercraft(2017年に製造を中止)と同じく、カナダ ブリティッシュコロンビア州を拠点とするフォールディングカヤックメーカーです。

TRAK Kayaksは、北米では高品質なフォールディングカヤックとして既に定着しているようですが、率直に言うと日本ではまだあまり浸透しておらず、日本で乗っている人はまだあまり多くはないと思います。

しかし、実は現行の2.0にアップデートされる以前のモデルが、かなり前(20年くらい前?)からアウトドア用品関連の大手M社によって輸入されていました。

私もかなり前から展示会などで見かけてTRAKの存在は知ってはいたのですが、その頃CetusはFeathercraftを専門的に扱っていました。

Cetusは似たような物を色々並べることより、自分自身が好きになれる物を見つけ出し、それに注力することを重視するタイプなので、他のメーカーのフォールディングカヤックにまで手を広げようとも思わなかったのですが、当時は船型を自在に変形させられることが一番強調されていて、そのせいで悪い言い方をすると少々色物っぽくも思えてしまい、あまり注意を向けることもありませんでした。

そんなわけで、白状してしまうとTRAKのカヤックは半分忘れかけていたような存在だったのですが、最近SNS上で北米でのTRAK 2.0に関する情報を見かける機会が多くなり、それらを見ていると、船型を変形できること云々より、実は純粋にカヤックとしての性能が高く、私の好みのタイプのカヤックだったのではないかと思うようになりました。

そして、改めて調べてみると、現行のTRAK 2.0は以前見かけたものよりかなり色々とブラッシュアップも図られているようで、俄然興味が湧いてしまいました。

そこで、TRAK Kayaksにメールで問い合わせてをしてみたところ、自動返信のようなメールがすぐに届き、数日経ってから北海道在住でTRAK Pilot(アンバサダーのような存在)を務めているアソビマスターのMIck Huitz氏から連絡をもらい、長野県に行く用事があるついでに房総にも寄ってくれるということになり、とんとん拍子でTRAK 2.0に試乗できる機会を得ることになりました。

現在日本で卸売をしている正規輸入元のような業者もないよう(現在M社は輸入を継続していない模様)なので、興味があるなら博打を打ってともかく1艇購入してみるしかないと思っていたところだったため、願ってもないチャンスでした。

ショートムービー

スマホで観やすい縦型のショートムービーを作ってみましたので、まずはこちらをご覧になってください。

組み立て

乗り心地やカヤックとしての性能についての話の前に、フォールディングカヤックにとって非常に重要な組み立てについて触れておきましょう。

今回は、TRAK 2.0の組み立て方についての詳しい説明などは省き、結論を先に述べてしまいます。

TRAK 2.0は、私が最も組み立てやすく感じ、誰にでも最も組み立てやすいと思うフォールディングカヤック(フレームにスキンを被せるタイプの組み立て分解が可能なカヤック)です。

私はFeathercraftの組み立てに慣れていますので、これまで私はFeathercraftの組み立てが一番楽と感じていました。

しかし、Feathercraftの組み立てには幾つか特別なコツが必要で、それが、それを知らない人に「Feathercraftは組み立てが大変」と言わしめる原因になっていました。そして、私はあまり感じていなかったことなのですが、コツを覚えても少なからず力が必要と感じる人もいる(カヤックの個体差もあります)ようです。

また、Feathercraftは前のセクションと後ろのセクションのフレームを別々に組み立て、その後に各々のセクションを船体布の中に入れて、船体布の中で前後を繋ぐ仕組みですが、フジタカヌーのAlpinaやARFEQはフレーム全体を組み立ててから船体布の中に入れる仕組みで、組み立て方がFeathercraftと全く異なります。

後者の仕組みの方が組み立てが簡単と言う人も少なくありませんが、AlpinaとARFEQの組み立てにもやはりコツは必要で、船体布の状態やカヤックの個体差によっては組み立てにかなりの力が必要なこともあります。

また、私もFeathercraftの生産終了以降にフジタカヌーさんにAlpinaをベースにしたカスタムモデルのDelphinaを作ってもらっていますので、この組み立て方式にも慣れていないわけではないのですが、長年の慣れのせいか、未だFeathercraftの組み立て方式の方が楽と感じていました。

結局慣れなどもあるので一概にどちらの方式が優れているということではありません。

TRAK 2.0も前後のセクションを船体布の中で繋ぐタイプなので、Feathercraftに近い方式です。

しかし、「Feathercraftは組み立てが大変」と言われてしまう前後のセクションを繋ぐ作業でも、TRAK 2.0は特別なコツなどが全く不要です。

また、使う力も軽く油圧レバーを動かすことだけなので、もしこれが大変と言われたら、大袈裟でなくパドリング自体が困難になってしまう程度の力しか必要ありません。

ともかく、TRAK 2.0は、僭越ながらフォールディングカヤックの組み立てに精通している私が「組み立てが最も簡単」と断言できるフォールディングカヤックです。

TRAK 2.0は、手順を覚えてしまえば誰でも20分以内で楽に組み立てることが可能なフォールディングカヤックです。

Hydraulic Jacks

今回組み立て方の詳細には言及しませんが、TRAK 2.0の最も肝心で特徴的な部分について触れておきます。

それがHydraulic Jackというパーツ(システム)です。

Hydraulic Jacksは、前のフレームセクションと後ろのフレームセクションを繋ぎ、テンションをかけるための部分です。

この船体内でフレームを繋いでテンションをかける組み立て方式は、仕組み的にはFeathercraftと同じなのですが、Feathercraftが人力で(或いは体重を利用して)テンションをかけるのに対し、TRAK 2.0の場合は油圧を利用する(Hydraulic)ところが大きな違いです。

油圧を使ってパイプを伸ばすため、組み立てには本当に力が不要(軽くレバーを動かすだけ)です。

組み立てにコツも力も不要ですが、Hydraulic Jacksのもう一つの大きな特徴は、簡単にテンションを調節できるため、キールの長さを伸縮することで水上でロッカーの強弱を変更することができることです。

上の2枚の写真は極端な例ですが、もちろんこの中間など微調整も可能で、この調整が水上でできてしまいます。

旧型の頃は、Hydraulic Jacksによって船型を左右に変形できることが強調されて説明されていて、そのせいで何か色物っぽいような印象を抱いてしまっていたのですが、ロッカーの強弱を変えられることは大変有効で、実際に試してその効果は体験しています。

ロッカーの強弱によって、同じカヤックとは思えない程に性質が変わります。状況に応じてロッカーの強弱を調整するのも良いと思いますが、カスタマイズするような感覚で、自分の好きなロッカーを見つけ出すことも面白いと思います。

しかし、Hydraulic Jacksにも弱点がないわけではありません。

強力なテンションをかけられるため、誤った使い方をすると他の部分を破損させてしまう可能性があることと、重量が重いことです。

Hydraulic Jacksの重量は1本あたり900gで、これをセンター(キール)と左右のガンネルに装着するので、3本の合計の重量は2.7kgになります。

Feathercraft Wisperのエクステンションバー5本(Hydraulic Jacksと同じ役割を担う部分)の合計重量は1.6kgなので、1kg以上の差があります。

しかし、Hydraulic Jacksは非常にしっかりできていて、後述する剛性の高さにも大いに貢献しています。この組み立ての楽さと頼もしさは何ものにも変え難いものであり、1kgの重量増加程度など全く厭わないと感じさせる魅力があります。

スペック

TRAK 2.0のサイズは、全長が490cm、最大幅が57cmです。

Feathercraftであれば、全長500cm・最大幅63.5cmのK1と、全長475cm・最大幅57cmのWisperの中間のようなサイズ感ということになります。

FRP製のハードシェルのカヤックであれば、全長495cm・最大幅57cmのウォーターフィールド 不知火 IIに似たサイズです。

シーカヤックとして標準的な大きさの、人気の高いサイズ感ということがお分かりいただけるかと思います。

また、エアスポンソンについてはまた後述しますが、TRAK 2.0にはエアスポンソンがなく、その膨らみの分の内部空間が奪われないため、全幅が同じWisperより船体内のスペースが広くなり、コックピットの広さも荷物の積載量もその分大きくなります。

余談ですが、wisperとタイプすると自動スペルチェック機能に赤線を引かれるのですが、whisperのミススペリングではありません。wisperという造語の名称です。

乗り心地

フォールディングカヤックは、乗り味に特徴や個性が表れやすいカヤックですが、TRAK 2.0のの乗り味は他のどのフォールディングカヤックとも違います。

その第一の原因となっているのは、卓越した剛性の高さです。

高い剛性

TRAK 2.0のフレームは大変しっかりした作りで、組み立て中にリブを装着しただけのフレームを持った時点で既に感じたことなのですが、とにかくフレームの剛性が非常に高いことが大きな特徴です。

また、船体布には丈夫で腰の強いしっかりとした質感のミリタリーグレードの生地が使われています。その生地が非常に高いテンションで張られているため、一見してFRP製のハードシェルのカヤックと見紛う人がいるほどです。

フレームだけでなく、船体布の腰の強さや張りの強さも剛性の高さに貢献しているようです。

そして、実際に乗ってみても、ともかく私の知っている限りで最も剛性の高いフォールディングカヤックであると感じました。

程度の差はあれ、一般的にフォールディングカヤックは波を超えたり波に乗ったりした際に、船体が歪むのを感じます。

先程のショートムービーでは海面が少しチョッピーな場面もあり、乗っている波も小さいのですが、この程度の波でも大抵のフォールディングカヤックは明らかに船体が歪むことを感じます。

しかし、この程度であれば、TRAK 2.0は全く船体が歪むことを感じませんでした。

剛性が高いことの第一の利点は、操作性が高くなることですが、スピードにも大きく影響します。

パドリングを始めてすぐに「速い」と感じるカヤックです。

剛性が高いことでこういった絶対的な利点がある一方、反対に、フォールディングカヤックは柔らかいことで航海性能を高めていて、それがスキンカヤックならではの特性のような説を唱える人もいます。

それもあながち間違いとは言えないのですが、大きな認識の誤りがあるとも思います。

伝統的なイヌイットやアリュートのカヤックもスキンオンフレームで、フォールディングカヤックはその構造を継承していることになりますが、そういった「本物のカヤック」は一般的なフォールディングカヤックのように柔らかくはありません。

私もレプリカのようなものに何度か乗った経験があるのですが、一般的なフォールディングカヤックよりずっと剛性が高く、乗り心地も全然違いました。

あまりに柔軟性の高いカヤックを「スキンオンフレームカヤックの特徴」と称するのは少々語弊があると思います。

ハードシェルのカヤックにはない程々の柔軟性を備えていることがスキンオンフレームカヤックの本当の特徴であり、優れた点ではないかと思います。

TRAK 2.0の高い剛性感は、私の知っているフォールディングカヤックの中で最も理想に近いものと感じました。

エアスポンソンなし・ハードチャイン

次に挙げられるTRAK 2.0の性質を大きく特徴付けている大きな要因は、エアスポンソンがないことです。

殆どのフォールディンカヤックには、エアスポンソンという左右のガンネル部分に沿って空気を入れて膨らますチューブが備わっていますが、TRAK 2.0にはエアスポンソンがありません。

そして、フレームの形状がダイレクトにハルに現れるハードチャインという形状となっています。

エアスポンソンの役割りには、船体内に浸水しても完全に沈んでしまわない程度の浮力を確保するためというのもありますが、最も大きな存在理由は、組み立てを容易にし、船体布に張りを出すことです。

フレームに対してタイトに船体布を作ると、通常は組み立て分解が難しくなってしまいやすいのですが、緩ければ非常に乗りにくくスピードも出ないカヤックになってしまいます。

「船体布を少し緩めに作ってフレームを入れやすくしておき、最後にエアスポンソンに空気を入れて船体布に張りを出す」という仕組みにすることがエアスポンソンの最も大きな役割りです。

また、エアスポンソンなしで組み立ての容易なフォールディングカヤックを作ることは技術的に難しいことでもあります。

しかし、TRAK 2.0の場合は、造りの精度の高さと構造によるものだと思いますが、エアスポンソンがなくても組み立て難さを感じなかったので、このカヤックはエアスポンソンがなくても組み立てに関しての問題はないようです。むしろセンターがずれ難いという利点を強く感じたほどでした。

それと、エアスポンソンにはまだ別の役割りもあります。カヤックが横に傾いた際に、この部分の浮力によって傾きが抑えられることです。

これもエアスポンソンの利点の一つなのですが、逆にこれは「独特の乗り心地」のようなものを醸し出す原因(エアスポンソンの張り出し方によって性質が大きく変わり、個性が大きく現れます)にもなっています。

そして、エアチューブがあることでガンネル部分で水から伝わる感触にワンクッション入ることになりますが、パドラー側からの動きもダイレクトに水に伝えにくくなってしまい、何か反応の鈍さのようなものを感じる原因ともなってしまいます。

また、当然ながらイヌイットやアリュートの伝統的なカヤックにはエアスポンソンなどありませんでした。

グリーンランドのカヤック(同じグリーンランでも地方や用途によってカヤックの形状は異なりますが)は、ハルの形状が曲線的ではなく、ハードチャインであることが大きな特徴の一つとなっていますが、エアスポンソンがあるとガンネルの辺りに丸みが出ますので、グリーンランドカヤックのようなシェイプを再現することはできなくなってしまいます。

伝統的なカヤックの中にもアリュートカヤックのようにハードチャインではないものがあり、絶対的にハードチャインが優れているということではありません。

しかし、ハードチャインの良さについての説明を始めると長くなりすぎますので今回は省きますが、その性能が素晴らしいから何千年にも渡ってハードチャインが継承されてきたのであり、ハードチャインのカヤックには多くの魅力があります。

誰にでも馴染みやすいとは言えない可能性も?

TRAK 2.0は地面に置いたら左右どちらかに若干傾くほどキールラインがはっきり出ています。

そして、はっきり出たキールラインと、キールとチャインフレームの間に形成されるチャンネル(縦方向にできる凹み)はトラッキングを高めます。

しかし、キールラインのはっきり出たハードチャインのカヤックは、ボトムがフラットかフラットに近い形状のカヤックのような常にどっしりと安定したような乗り心地ではなく、TRAK 2.0は水面でも左右どちらかに若干傾く(大きくではなく、本当に若干の範囲です)ような傾向があります。

TRAK 2.0は二次安定性がしっかりしているので、決して安定性が低いわけではないのですが、これが「安定性が低い」と誤解を招く原因になる可能性があることは否めません。

しかし、安定性がないと誤解されることもありそうなこの性質は、荒れた海面での操作性を高め、こういった特性を理解している人にとってはむしろ漕ぎやすくなることになります。

安全性を高める合理的なシステム

エアスポンソンについての説明で、「浸水しても完全に沈んでしまわない程度の浮力を確保する役割がある」ことを最初に掲げました。

これはエアスポンソンがあることの利点でもあるのですが、乗り味や操作性云々だけでなく、大きな欠点を秘めていることにもなってしまいます。

空気漏れを起こしてしまうと、本来の性能を大きく失ってしまうことです。

エアスポンソンに空気が入っていないと船体の張りを失い、スピードが出なくなり、非常に漕ぎにくくなりますが、漕ぎにくくなる程度では済まないことも多く、本来は安定性の高かったはずのものが、沈する人の続出するようなカヤックになってしまう事さえあります。

エアスポンソンの空気が抜けてしまう原因はパンクだけではありません。熱膨張などによってチューブがバーストして裂けてしまう場合もあれば、バルブやホースの故障が原因となることもあります。

常にスポンソンの状態に気を配っておく必要や、修理道具やパーツを備えておくことも必要ですが、1泊以上の旅をするような場合は、バーストに備えて予備のエアスポンソンを備えておく必要もあります。

このように考えると、ハードチャインが好みか否かを別としても、エアスポンソンがなくて済むのなら、その方が合理的ということにもなります。

しかし、エアスポンソンがない場合、浸水してしまった際の安全確保(浮力確保)はどうするのかということになります。

例えば、FeathercraftのKhatsalanoには船型に合ったフローテーションバッグが付属していました。しかし、これを入れると荷物が殆ど詰めなくなってしまいます。

TRAK 2.0にはピッタリのサイズに作られた容量が60Lのドライバッグとしての役割も兼ねるフローテーションバッグが前後用に2本付属します。

このフローテーションバッグは一般的なエアスポンソンのチューブよりずっと丈夫な素材(こんな分厚い生地でできたエアスポンソン用のチューブなど見たことがありません)で作られているので信頼性が高く、荷物を濡らさずに積載できるので、非常に合理的なシステムです。

また、TRAK 2.0はFeathercraftと同様、シーソックも標準で付属するので、二重の安全対策となります。

私も、フジタカヌーさんにカスタムモデルのDelphinaを作ってもらった際に、これと同様の発想のオリジナルの「コーンドライバッグ」も併せて作ってもらいましたが、そのコーンドライバッグには空気封入用ホースは備わっていません。

このドライバッグ兼フローテーションバッグは、これがあるだけでもこのカヤックを絶賛したくなるような非常に合理的なシステムだというのが、長年フォールディングカヤックとフォールディングカヤックの旅に携わってきた者の意見です。

乗り心地についての総括と今後の展望などについて

白状してしまうと、ここ数年カヤックよりSUPに乗る機会の方が圧倒的に多く、シットインのちゃんとしたカヤックに乗ったのは久しぶりのことでした。

もっと言うと、普通のツーリングカヤックに対する情熱も些か薄れつつありました。

しかし、冒頭で述べた通り、TRAK 2.0には何故か興味が湧きました。

そして、何故か興味が湧いただけでなく、実際に乗ってみても、パドリングを始めた瞬間に純粋に楽しいと感じ、それが自分でも不思議に思いました。

2度目に乗った際もやはり何故だか楽しく、写真やビデオを撮ってくれた人にも楽しそうに乗っていたと言われました。

この楽しさが何だったのかと考えてみたところ、カヤックならではの「一体感」が最も影響していたのではないかと思います。

この「一体感」というのはサイズ感やフィッティングなどのことだけではありません。

カヤック以外の乗り物は、同じダブルブレードのパドルを使って座ってパドリングするシットオントップカヤックやサーフスキーなども含め、どんなに相性が良くてもパドリングしている最中は基本的に乗り物に乗っている感じがします。

しかし、相性の良いカヤック(シットインの)に乗ると、乗り物に乗っているというより、カヤックが自分の下半身になったような感覚が得られます。

ボードで波に乗っている際の究極の楽しさも「波との一体感」で、ボードに乗っていることを忘れてしまうような感覚が最高だと思うのですが、良いカヤックに乗ると、パドリングしているだけでもカヤックが自分の体の一部になったような感覚になります。

これでは説明が抽象的ですが、もう少し具体的な説明をすればレスポンスの高さ、操作性の良さ、水との隔たりを感じさせない乗り味などが「一体感」を得るために欠かせない要素なのかと思います。

かなり良い線はいっていても、ちょっとした船体の柔らかさがレスポンスを落とすと、そこで一体感の気分が冷めてしまい、硬いシェルも水との隔たりを感じさせる原因になってしまうことがあります(どちらもあくまで私個人の感覚ですが)。

また、例えば今回TRAK 2.0で乗ったのはごく小さな波でしたが、これほど波に乗った時の操作性の良さを感じたフォールディングカヤックはありません。

逆にハードシェルカヤックで波に乗ると、途中までは一体感があっても、突然波との間に隔たりを感じて気持ちが冷めるようなこともあります(これもあくまで私個人の感覚ですが)。

また、元々カヤックはスキンオンフレームのボートなので、「ハードシェルカヤックのような剛性感」という表現には何か違和感のようなものも感じてしまうのですが、TRAK 2.0は、私の知っている限りではハードシェルカヤックに最も近い乗り心地やコントロール性能を持ったフォールディングカヤックであるとも感じました。

しかし、TRAK 2.0の乗り心地を表現するなら、「ハードシェルカヤックのよう」ではなく、「伝統的な本物のカヤックに近い」といった表現の方が合っているのではないかと思いました。

TRAK 2.0は、剛性の高さ、それとは逆の適度な柔軟性、船体布の張りなどが少なくとも私にとっては絶妙にバランスが取れていて、それが何故だか楽しいと感じてしまう原因になっていたのだと思います。

しかし、それとは逆に畳んでどこへでも持って行けるフォールディングカヤックの魅力は代替の効かないもので、それが理由で妥協して私はエアスポンソンのあるカヤックに乗っていたわけでもありません。WisperやKahunaにも十分満足して乗っていました。

とは言え、個人的にハードチャインのハルのカヤックの乗り味が好きなので、畳んでどこへでも持って行けるフォールディングカヤックでありながらハードチャインというのは、私の理想の一つでもありました。

また、今回TRAK 2.0に乗って改めて思い返したようなことがあります。

間違えてはいけないのは、カヤックの場合は、あらゆる状況に対応できるのは初期安定性の高さではなく、操作性の高さと、それに対応する漕ぎ手の技術だということです。

これは、アグレッシブな乗り方をしようという時にだけ必要ということではなく、カヤックでツーリングをする際にもとても重要なことです。

例えば水面に張り付くようなどっしりとした安定性は、穏やかな水面で釣りをする場合などには向いていますが、そういった性質は、チョッピーな水面やうねりが大きくなると逆に外からの影響を受けやすくしてしまうことになり、このような性質があると条件が厳しくなるに従いコントロールが難しくなってしまうので、荒れた海況にこういったタイプのカヤックは向きません。

もう少し違った言い方をすれば、どんな状況でも安定していて、誰でもどんなところにも行けるなどといった都合の良いカヤックなどないということです。

などなど、最後に長々と語ってしまい、TRAK 2.0のことを大変に気に入ってしまったことも紛れもない事実です。

しかし、まだCetusでTRAK 2.0の販売をすることが決まったわけではありません。

TRAK 2.0は価格も高価で、現地価格でCAD6,000(CAD=カナダドル)前後(前後というのは船体布のカラー/デザインによって多少価格が異なるからです)なので、現在の為替レートで日本円に換算して10%の消費税を加えると¥700,000近くになってしまいます。

はっきり言ってしまうとかなりの高価なので、販売には価格もネックになります。

しかし、Fethercraftを販売していた当時の後期の当店での価格は、WisperがCAD6,000前後で、K1やHeronはCAD7,000を超えていましたので、それに準じる金額です。

そして、70万円という金額が高額であることは確かですが、10年使ったとしたら、年間7万円ということになり、月に2日だけのペースで乗ったとしても1日当たり3千円しないことになります。ずっとレベルの低いカヤックのレンタル料金より安いくらいなので、このように考えれば全く高くはありません。

そして、私の手元に残っているFethercraftの年齢は全て10年を超えていて、20年どころか30年を超えているものもありますが、おそらくTRAK 2.0はFethercraftと同程度か、むしろそれ以上の耐久性があるのではと思います。

また、シーカヤックは耐久性が高いだけでなく、新しいモデルも登場しますが正直に言ってしまうとあまり変化のしようもなく、そう言った意味でも良いものを購入しておけば買い替える必要が少なく長く使えるため、初期投資が高いのは事実ですが、他のスポーツ用品と比較すると案外高くない物だと思います。

多分TRAK 2.0は10年以上もつと思うので、年間7万円以下になると思いますが、例えばサーフボードもスノーボードもスキーもカヤックのような耐久性もありませんが、ボードやブーツには流行り廃りがあり、ちょっと真剣にやると、道具代が年間7万円で収まらなくなってしまうのはごく普通のことです。

普通のサーフボードより丈夫なSUPのボードも、少し真剣にやりだすと用途や目的に応じてボードを変えることになりますが、SUPもサーフィンの場合は習熟度に応じてボードを買い換えて行くことになり(無理して自分のレベルに合わないボードに乗っても上達の妨げになります)ますが、上達すれば色々なボードに乗りたくなってしまい、気付けば70万円以上出費している人など珍しくはありません。

また、SUPのレースボードの価格が50万円を超えるのは普通ですが、進化が著しく、レースボードは買い替えも多くなります。

このように考えれば、高額であることが大きなネックではないとも思います。

しかし、これまで日本での販売が成功していないため、TRAK Kayaksも今後の日本での展開には慎重なようです。

Cetusのような資金力の乏しい吹けば飛ぶような零細企業を選んでくれるかは未知数です。

このように、まだ決定してはいないことですが、当店でTRAK 2.0を販売することになった場合は、極力北米での価格と差が出ないような仕組みにしたいと考えています。

そして、知識や技術の提供やデモンストレーションをすることに最も重きを置き、カヤック本体は受注後にメーカーへ発注するようなことになっても、修理体制を整えることやパーツの在庫をすることを疎かにしない販売形態にしたいと考えています。

また、 以前はBKP(Back Kayak Packing)ツアーというフォールディングカヤックならではの特性を活かした、フォールディングユーザーのためのユニークなツアーも開催していました。

TRAK 2.0の収納バッグは基本的にローリングタイプなので、BKPではなくなりますが、TRAK 2.0を販売することになった場合は、こういったツアーも復活させる予定です。

現在はまだこのような状況で、Cetusで販売できることになるかは未定ですが前向きに考えて行動も起こしています。

しかし、実際のお客様からの声が多い方がメーカーとの交渉もしやすくなります。

TRAK 2.0にご興味ある方はご意見ご要望ご質問などをぜひお寄せください。よろしくお願いいたします。